「雨遮一坪5、60萬,又不是土匪。」2010年4月14日時任行政院長的吳敦義撂下這席話後,讓雨遮的爭議浮上檯面。儘管後續建築法規、預售屋定型化契約做了局部修正,演變至今現制上的「只登記,不計價」,多數消費者還是視之為「鳥住的地方」,沒用的建築設施。

現制的雨遮計算方式是依據2011年4月15日內政部修訂公佈的建築技術規則相關條文:

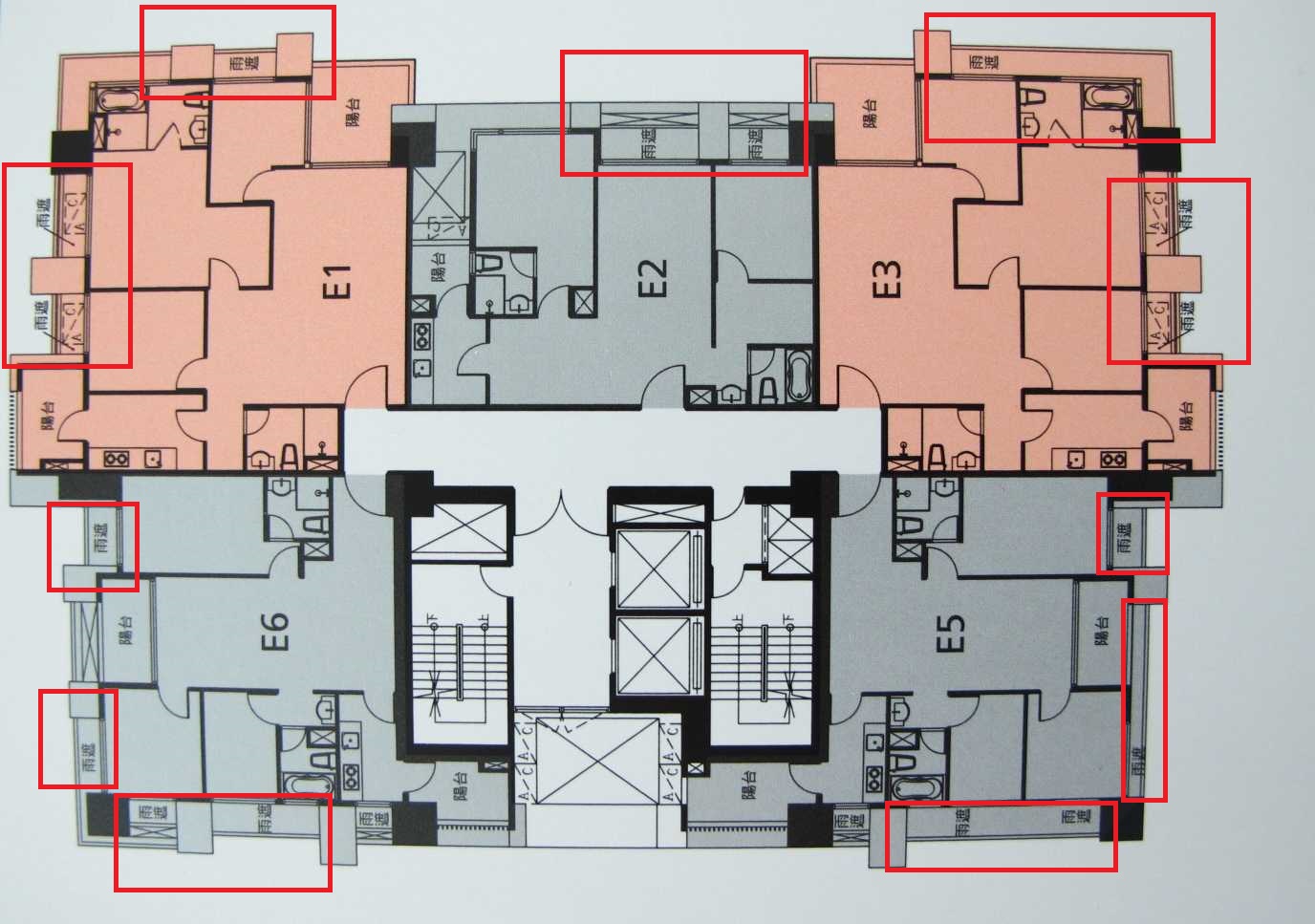

一、自窗戶或開口兩側外緣向外起算各50公分範圍內。

二、雨遮應位於外牆窗戶或開口上緣50公分範圍內,且不可超過直上層樓地板之下緣。

現制上雨遮深度以1公尺為限,超過要計入樓地板面積(建商為爭取更多有價值的樓地板,多數都比照辦理),而兩側寬度則以窗戶或開口往外起50公分為限。現行的規範在已經約束了以往過於濫用的雨遮登記和計算。至於另一個和雨遮相關的「分坪計價」,在2010年5月上路的預售屋定型化契約修訂條文裡都有記述。只是「分坪計價」上路至今,建商與消費者仍然習慣使用既有的消費方式「包裹買賣」,更別說銀行估價也難以分坪計價。這就是一個制度與實務落差甚大,或者說官員學者與民間消費模式認知落差甚大的案例。

2018年起,雨遮(及屋簷)不再登記可能會發生什麼情形?

一、對於現行「分坪計價」是某些程度的修正。筆者以為現行的分坪計價根本不能真實的反應房價,也毫無參考的意義,反而只是造成民眾的霧煞煞、建商想破頭地玩數字遊戲。

二、雨遮不登記,對於預售屋的消費模式沒有影響,因為消費者購屋從來就不是跟你算主建物一坪多少、陽台一坪多少這樣的討價還價。就像你也不會去便當店買了排骨便當後,發現一個85元太貴,要店家減去一道附菜、少算個10元。建商與民眾共同認知的消費模式就是包裹買賣。

三、那麼建商有可能將雨遮的興建成本轉移到房價嗎?你房屋要轉售,會不會將裝潢的成本、房貸利息、所有稅金、仲介費用也計算你房屋的成本?然後希望小賺才賣?筆者還是那句老話:房價的關隘不在市場,而在人性。

四、接下來可能的情況,2017年會有波建照搶照潮(搶到不一定要蓋,先放著、再展延),2018年以後申請建造執照的就不再有雨遮登記了。消費者在購買預售屋時會不會混亂?當然不會。分坪計價都沒把你搞亂了,請對自己有信心,因為預售屋的消費模式還是包裹買賣。

五、雨遮的興建成本轉移到房價其他項目中,是否會造成房價上漲?雨遮的面積約占房屋總面積的4~8%不一,對整體房價的價格拉抬相當有限。務實地看,現在的市場氛圍並不允許房價輕舉妄動。

六、既然雨遮不能登記了,成本轉嫁又有難度、擔心建案價格沒有市場競爭力,或者引來政府關注,建商要不要放棄或減少雨遮的規劃?雨遮還是有遮陽、減少雨水直接潑入等效益。

建築沒有設計感,沒有陽台、雨遮及線板做設計,能賣好價錢嗎?兩難的情況之下,以往極富設計美感的建築將會越來越稀有,取而代之的是單調而四平八穩的簡單設計。房價被壓抑下來,而建築的規劃被限制,室內空間並不會因此「多」出來,帳面上看似變高的「得房率」,只是數字上的錯覺,實際你所擁有的室內空間反而可能縮水,頂多也只能是「差不多」。

雨遮不登記,對購屋消費市場而言,正面的意義多於負面的影響。然而,筆者更要呼籲的是:一、中古屋、5年以上的房屋,銀行在估價以及消費者在議價中,應該將雨遮、屋簷面積剔除,避免投機客從中操作。從預售屋登記修正以改革房屋登記及買賣登錄制度,更應當讓中古屋市場也跟進,才是讓房屋市場健全的先決條件。二、現行制度中,混淆不清的不是雨遮。雨遮不登記是正確的,中國、中國香港及日本等都沒有登記雨遮。

長遠而言,我們更應重新檢討「公設比」的規範及登記項目,特別是公共設施登記面積的分攤原則應按個別樓房建築面積占整體建築面積的比例分別計算,而非任由建商統一訂定為30%、35%再予以回推的不合理。這才是健全預售屋登記的最後一哩路。